「最近なんだか集中できない」

「気持ちが安定しない」

「疲れやすくて困る」

そんな感覚に心当たりはありませんか?

もしかすると、それはあなたの「グラウンディング」が不足しているのかもしれません。

現代社会では、常に情報があふれ、SNSの通知が鳴り続け、次々と予定をこなしていく毎日。

そんな忙しい日常の中で、私たちは知らず知らずのうちに「自分の足元」を見失ってしまうことがあります。これは特別な人だけの問題ではなく、誰もが経験する可能性のある現象です。

この記事では、スピリチュアルという言葉に馴染みのない方でも理解できる「グラウンディング」という概念について、その意味や効果、そして日常生活に取り入れられる具体的な方法をご紹介します。

心と体のバランスを整え、日々の生活をより充実させるためのヒントが見つかるかもしれません。

そもそも「グラウンディング」って何?

「グラウンディング」という言葉、聞いたことはあるけれど具体的にどういう意味なのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。

シンプルに言えば、グラウンディングとは「地に足をつける」こと。

心と体をしっかりと「今ここ」に在らせる状態のことを指します。

「地に足がつく」ってどういうこと?

「地に足がつく」というのは、どういう状態を指すのでしょうか?

まず想像してみてください。

足の裏全体で大地をしっかりと感じ、自分の体重が大地に支えられている感覚。

風が吹いても揺らぐことのない木のように、安定した状態でいること。

これが「地に足がついている」状態です。

物理的な意味だけでなく、精神的な面でも「地に足がついている」という表現は使われます。

それは、自分自身の感情や考えをしっかりと認識し、現実と向き合う力を持っている状態。

周りの意見や状況に振り回されることなく、自分の軸を持って生きている状態とも言えるでしょう。

心理学者のカール・ユングは「自分自身とつながること」の重要性を説いていましたが、グラウンディングはまさにその状態を作り出すための実践的な方法とも言えます。

心と体がバラバラになるとき、人は不安定になる

私たちは日常生活の中で、しばしば「心と体がバラバラ」になることがあります。

例えば、

- 会議中に身体は椅子に座っているのに、頭の中では週末の予定を考えている

- 食事をしながらスマホを見て、何を食べているか味わっていない

- 家族と会話しているつもりが、実は心ここにあらずで相手の話を聞いていない

このような状態が続くと、私たちは徐々に「不安定さ」を感じ始めます。

集中力が低下し、疲れやすくなり、何をしても満足感が得られなくなる。

これらはすべて、心と体の繋がりが弱まっている兆候かもしれません。

東洋医学では古くから「心身一如」という考え方があり、心と体は切り離せないものだと考えられてきました。現代医学でも、心理的ストレスが身体症状を引き起こすことは広く認められています。

グラウンディングとは、この「心身一如」の状態を取り戻す行為とも言えるでしょう。

「整う」と気持ちや判断力が安定する

「整う」という言葉には深い意味があります。

心と体、そして呼吸が一つに調和した状態。

この状態になると、不思議なほど気持ちが落ち着き、判断力も冴えてくるものです。

国立精神・神経医療研究センターの研究によると、深い呼吸を伴うリラクゼーション法を実践すると、副交感神経が活性化され、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが低下することが分かっています。つまり、意識的に体と呼吸を整えることで、実際に生理学的な変化が起こり、心の安定につながるのです。

日本の伝統的な武道や芸道においても、「心技体」という言葉があるように、心と技術と体の調和が重視されてきました。

茶道、華道、書道など、どれをとっても「整える」ことから始まります。

それは偶然ではなく、人間が最高のパフォーマンスを発揮するためには、まず自分自身が「整っている」必要があるからです。

こんなサインが出ていたらグラウンディングが必要かも

では、具体的にどのような状態になったとき、グラウンディングが必要だと考えられるのでしょうか。日常生活の中でよく見られる兆候をいくつか挙げてみます。

やたらと疲れる、集中できない、不安が強い

「十分に睡眠をとっているはずなのに、なぜかいつも疲れている」

「仕事や勉強に集中できず、簡単なことでもミスが増えている」

「特に理由もないのに、漠然とした不安感が消えない」

このような症状は、グラウンディングが不足している典型的なサインです。

実は、私たちの脳は常に「警戒モード」と「安全モード」を切り替えています。

グラウンディングが不足していると、脳は無意識のうちに「警戒モード」に入りやすくなり、絶えず周囲の潜在的脅威に注意を払うようになります。

これは進化の過程で身についた生存のための本能ですが、現代社会においては過剰反応となることが多いのです。

その結果、交感神経が優位になり、常に緊張状態が続き、疲労感や集中力の低下、不安感として現れます。

米国心理学会の調査によると、慢性的なストレス状態にある人は、決断力や記憶力が低下し、小さなことでもイライラしやすくなると報告されています。

これはまさにグラウンディング不足の典型的な症状と言えそうです。

人の意見に振り回されやすい

「周りの評価が気になって自分の意見が言えない」

「SNSで見た情報にすぐ影響されてしまう」

「他人の感情に敏感すぎて、自分の気持ちがわからなくなる」

自分自身の軸がしっかりしていないと、私たちは他者の意見や外部からの刺激に過剰に反応しやすくなります。これは「他者依存型」の思考パターンと呼ばれることもありますが、グラウンディングの不足と深く関連しています。

心理学者のウィリアム・ジェイムズは「最大の発見は、人間が自分の心の態度を変えることによって、人生を変えることができるということだ」と述べています。自分自身としっかりとつながり、内側から湧き上がる直感や価値観に耳を傾けることで、外部からの影響に左右されにくくなるのです。

現実感が薄くなる(空回りする・考えすぎて動けない)

「頭の中だけで考えが堂々巡りして、なかなか行動に移せない」

「現実と自分の理想のギャップに苦しんでいる」

「何をするにもオーバーシンキングになってしまう」

現代社会では、デジタルデバイスの普及により、私たちは実体験よりも情報処理に多くの時間を費やすようになりました。

その結果、「頭でっかち」になり、現実感が薄れてしまうことがあります。

考えることと行動することのバランスが崩れると、どんどん思考が空回りし、かえって前に進めなくなってしまいます。

ハーバード大学の研究によると、人は「マインドワンダリング」(心が現在の行動から離れてさまよう状態)の時間が長いほど、不幸を感じる傾向があるそうです。

つまり、「今ここ」にしっかりと存在していないことが、幸福感の低下につながるのです。

グラウンディングは、まさにこの「今ここ」に戻るための実践。

体感覚を通じて現実とつながることで、頭の中だけで空回りする思考から抜け出す手助けをしてくれます。

地に足をつけると、何が変わるの?

グラウンディングを実践すると、私たちの日常生活にはどのような変化が現れるのでしょうか。

ここでは、多くの人が経験する前向きな変化について見ていきます。

心に余裕が生まれ、モノゴトがうまく回り始める

グラウンディングの実践を続けると、まず感じるのは「心の余裕」です。

常に先のことを心配したり、過去を引きずったりする代わりに、「今この瞬間」に集中できるようになります。そうすると、不思議なことに物事がスムーズに進み始めるのです。

これは単なる主観的な感覚ではありません。心理学では「フロー状態」と呼ばれる最適なパフォーマンス状態があります。これは心と体が完全に調和し、今の活動に没頭している状態で、まさにグラウンディングが生み出す効果の一つと言えるでしょう。

企業コンサルタントの調査によると、「プレゼンス(存在感)」の高いリーダーは、困難な状況でも冷静な判断ができ、チームのパフォーマンスも向上させるという結果が出ています。

これは個人レベルでも同じことが言えます。

自分自身としっかりつながり、「今ここ」に存在することで、私たちの行動や決断の質が高まるのです。

小さなことにイライラしなくなる

日常生活の中で、ちょっとしたことに過剰に反応してしまうことはありませんか?

電車の遅延、天気の悪化、他人の何気ない一言…。

グラウンディングが不足していると、これらの小さな出来事が大きなストレスとなり、イライラが募ります。

しかし、グラウンディングを実践すると、こうした「小さなイライラ」に対する耐性が高まります。

なぜなら、自分の内側にしっかりとした軸ができることで、外部の状況に左右されにくくなるからです。

禅の教えに「心の平静を保つことは、荒れた海の中でバランスを取ることではなく、自分の内側に静かな港を持つことだ」というものがあります。

グラウンディングは、まさにこの「内なる静かな港」を作る実践です。

「自分にとって大事なこと」が見えてくる

現代社会では、私たちは無数の選択肢に囲まれています。

何を食べるか、何を着るか、どんな仕事をするか、誰と時間を過ごすか…。

これらの選択の連続の中で、「本当に自分にとって大切なことは何か」を見失いがちです。

グラウンディングを実践すると、外部からのノイズが減り、自分自身の内なる声に耳を傾けられるようになります。そうすると、徐々に「これは自分にとって本当に大切なことだ」という感覚が鮮明になってくるのです。

心理学者のアブラハム・マズローは「自己実現」という概念を提唱しましたが、その第一歩は自分自身を深く理解することです。

グラウンディングは、この自己理解を深める有効な手段となります。

多くの人が人生の後半になってから「もっと早くから自分の本当にやりたいことに気づいていれば…」と後悔します。

グラウンディングの実践は、そうした後悔を減らし、より自分らしい選択をするための力となります。

今日からできる!グラウンディングの整え習慣5つ

さて、具体的にどのようにグラウンディングを実践すればよいのでしょうか。

ここでは、日常生活に取り入れやすい5つの方法をご紹介します。

特別な道具や場所は必要なく、今この瞬間から始められるものばかりです。

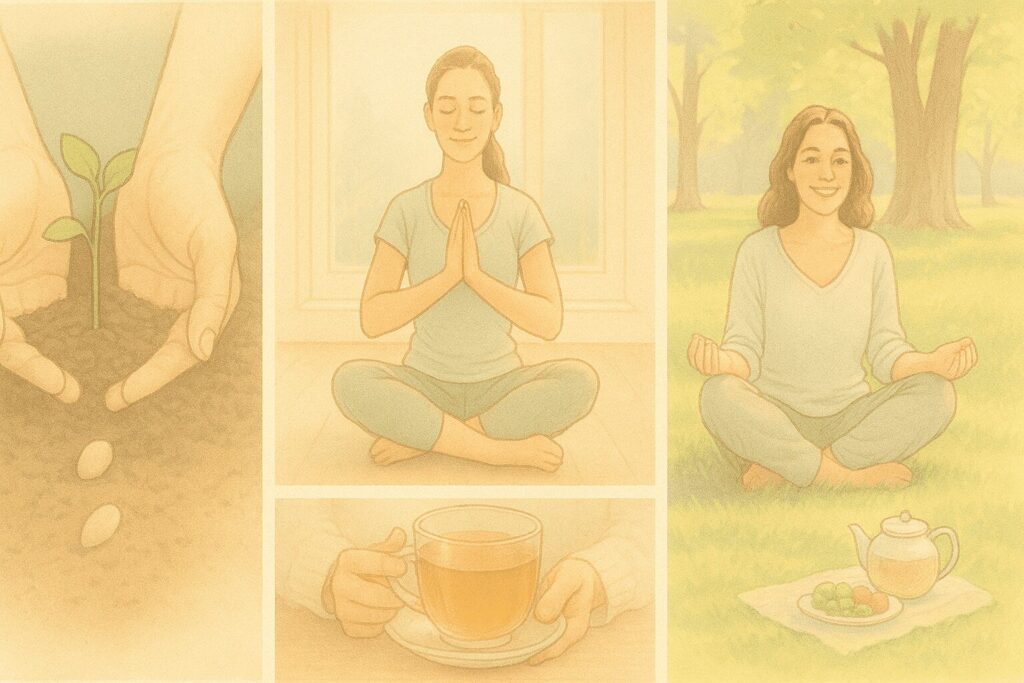

足の裏を感じながら深呼吸する

最もシンプルで効果的なグラウンディング法は、足の裏の感覚に意識を向けながら深呼吸をすることです。

やり方は簡単です。

- 立った状態か、椅子に深く腰掛けた状態で始めます

- 足の裏全体で床や地面を感じてみましょう(裸足だとより効果的です)

- 足の指、土踏まず、かかとなど、足の裏の様々な部分が地面と接している感覚に注意を向けます

- そのまま、ゆっくりと深い呼吸を3~5回行います

- 吸う息と吐く息を通して、地球のエネルギーが足から上がってきて、全身に広がっていくイメージをしてみましょう

この実践はたった1分でも効果があります。

朝起きたとき、重要な会議の前、ストレスを感じたときなど、一日の中で何度でも実践できます。

研究によると、意識的な呼吸法を行うことで、血圧の低下、心拍数の安定、ストレスホルモンの減少などの生理的変化が起こることが確認されています。

これは、自律神経系のバランスを整える効果があるためです。

手を動かす・歩く・身体を使う

頭でっかちになっているとき、最も効果的なのは「体を動かすこと」です。

特に手を使った作業は、脳の前頭前野の活動を抑え、「考えすぎ」の状態から抜け出すのに役立ちます。

例えば、

- 料理をする(特に手でこねるなど、触感を感じる作業)

- ガーデニングや植物の手入れ

- 掃除や整理整頓

- 手芸や工作(編み物、粘土細工など)

- 楽器を演奏する

また、歩くことも優れたグラウンディング法です。

特に自然の中や、裸足で芝生の上を歩くことができれば理想的です。

歩くリズムが脳の活動を整え、体内の様々なシステムを同期させる効果があります。

スタンフォード大学の研究によると、歩くことで創造性が最大60%向上するという結果も出ています。体を動かすことは、単に気分転換になるだけでなく、脳の機能そのものを最適化する効果があるのです。

食べる・味わうことを丁寧に

私たちは毎日食事をしますが、その時間をグラウンディングの機会として活用している人は少ないかもしれません。

食事は五感をフルに使える貴重な時間です。

次の食事の際には、意識的に以下のことを試してみてください。

- 食べ物の色、形、質感をじっくり観察する

- 食べ物の香りを深く吸い込む

- 一口ごとにゆっくりと噛み、味の変化を感じる

- 食べ物が口の中で溶けていく感覚、のどを通っていく感覚に注意を払う

- 食事中はできるだけスマホやテレビを見ない

「マインドフルイーティング」と呼ばれるこの方法は、食事の満足度を高めるだけでなく、消化を助け、過食を防ぐ効果もあると言われています。

何より、食べるという基本的な行為を通じて「今ここ」に戻ってくる実践となります。

日本の禅寺で行われる「作法食」は、まさにこの食事を通じたグラウンディングの実践と言えます。

一口一口を大切に、感謝の気持ちを持って食べることで、心身が整っていくのです。

自然の中で過ごす時間をつくる

都市化が進んだ現代社会では、自然との接点が減り、コンクリートやアスファルトに囲まれた生活が当たり前になっています。しかし、人間は進化の過程で自然環境の中で生きてきた生物です。

自然から切り離された生活は、知らず知らずのうちに私たちのストレスを高めています。

「森林浴」という言葉をご存知でしょうか。

これは1982年に当時の林野庁長官が提唱した言葉で、森の中で過ごすことによる心身の健康効果を表しています。実際、森林浴には科学的な効果があることが様々な研究で確認されています。

例えば、

- 樹木から放出される「フィトンチッド」には免疫力を高める効果がある

- 自然の中での活動後は、注意力や集中力が回復する

- 緑を見ることで、ストレスホルモンが減少する

週末に森や公園を訪れるのが難しい場合でも、小さな工夫で自然とつながることはできます。

職場や自宅に観葉植物を置く、通勤途中で木々や草花に意識を向ける、窓から見える空の色や雲の形に注目するなど、日常の中で自然との接点を増やす工夫をしてみましょう。

「いまどう感じてる?」と自分に聞いてみる

忙しい日常の中で、私たちはしばしば自分自身の感情や体の状態を無視してしまいがちです。

「今どう感じているか」という単純な問いかけが、実は強力なグラウンディングの方法となります。

一日の中で、定期的に(例えば2時間ごとに)自分自身に以下の質問をしてみてください。

- 「今、体はどんな感じ?」

(緊張している?リラックスしている?どこか痛みはある?) - 「今、どんな感情を感じている?」

(楽しい?不安?イライラ?満足?) - 「今、何が必要?」

(休息?水?深呼吸?誰かと話すこと?)

この「自己チェックイン」とも呼べる実践は、自分自身との繋がりを強め、ニーズに適切に応えるための第一歩となります。感情や体の状態を認識することで、無意識的な反応ではなく、意識的な選択ができるようになります。

心理学者のダニエル・ゴールマンは「感情知性(EQ)」という概念を提唱していますが、その中核となるのが「自己認識」です。自分の感情状態を正確に認識できることが、感情をコントロールし、より良い判断をするための基盤となるのです。

グラウンディングと「がんばりすぎ」の関係

現代日本社会では「頑張る」ことが美徳とされる傾向があります。

しかし「頑張りすぎ」が心身の不調を招くことも、多くの研究で明らかになっています。

グラウンディングの観点から見ると、この「頑張りすぎ」とはどのように関連しているのでしょうか。

頭で考えすぎてしまうあなたへ

「もっと完璧にしなければ」

「もっと効率よく進めなければ」

「もっと先回りして考えなければ」

こうした思考パターンに陥ると、私たちは頭の中だけで問題を解決しようとし、体の声や直感を無視してしまいがちです。

脳科学の研究によると、人間の脳には「デフォルト・モード・ネットワーク」と呼ばれる領域があり、何もしていないときや瞑想中に活性化することが分かっています。

この領域は創造性や問題解決、自己認識などに重要な役割を果たしていますが、常に目の前のタスクに集中していると、この領域が十分に働かなくなるのです。

つまり、「考えすぎ」の状態は、脳のある部分を過剰に使い、別の重要な部分を休ませない状態と言えます。これは長期的に見れば、創造性の低下や問題解決能力の減退につながりかねません。

グラウンディングの実践は、こうした「考えすぎ」の状態から脱し、全脳をバランスよく使うことを助けてくれます。体感覚に意識を向けることで、前頭前野の過剰な活動を落ち着かせ、より統合的な脳の使い方へとシフトしていくのです。

「休むこと=整えること」という視点

日本では「休むこと」に罪悪感を感じる人が多いようです。

しかし、生産性の観点からも、休息は必要不可欠なものです。

トップアスリートは、トレーニングと同じくらい「回復」を重視します。

なぜなら、パフォーマンスの向上は回復期間にこそ起こるからです。

これは精神的な活動においても同じことが言えます。

集中作業と休息のバランスを取ることで、最大のパフォーマンスが発揮できます。

「ポモドーロ・テクニック」というタイムマネジメント法では、25分の集中作業と5分の休憩を繰り返すことを推奨しています。

この方法が効果的なのは、人間の注意力の自然なリズムに合わせているからです。

グラウンディングの観点から見ると、「休む」とは単に何もしないことではなく、積極的に「整える」行為と捉えることができます。

深い呼吸、体を伸ばす、窓の外を眺める、お茶を一杯飲む。

こうした小さな「整える」行為が、次の活動のためのエネルギーを蓄えることになるのです。

心のスペースをつくる習慣を

現代社会では、常に何かを「する」ことが求められます。

「何もしていない時間」は無駄だと思われがちです。

しかし、創造性や直感、深い思考には「何もしない時間」、つまり「心のスペース」が不可欠です。

世界的な発明家トーマス・エジソンは、アイデアに行き詰まったとき、椅子に座って「うたた寝」をする習慣があったと言われています。

半分眠りかけた状態で、無意識からのインスピレーションを受け取っていたのです。

また、Googleやなど多くの革新的企業が「20%ルール」を採用しています。

これは従業員の労働時間の20%を、自由な発想や探求のために使うことを許可するというものです。

この「余白の時間」から、多くの革新的なプロダクトが生まれているのです。

グラウンディングの実践は、こうした「心のスペース」を日常的に作る習慣につながります。

一見何もしていないように見える時間が、実は最も価値のある時間となる可能性があるのです。

スピリチュアルを知らなくてもグラウンディングは使える

「グラウンディング」というと、スピリチュアルや瞑想に関心のある人向けの実践と思われがちですが、実はそうではありません。グラウンディングの本質は、科学的にも裏付けられた「心と体のバランスを整える」実践であり、どんな背景や信条を持つ人にも役立つものです。

「整える」ことは誰にとっても大切な習慣

人間の体や心は、基本的な仕組みにおいて大きな違いはありません。

誰もが呼吸をし、感情を感じ、体の緊張と弛緩を経験します。

グラウンディングの実践は、こうした普遍的な人間の特性に働きかけるものです。

例えば、ビジネスパーソンにとっては「プレゼンス(存在感)を高める方法」として、アスリートにとっては「集中力を高めるメンタルトレーニング」として、学生にとっては「テスト前の不安を和らげるリラクゼーション法」として、グラウンディングの技術は様々な文脈で活用できます。

アメリカ心理学会のデータによると、何らかの形で「マインドフルネス」や「体感覚に注意を向ける実践」を行っている人は、ストレス耐性が高く、回復力(レジリエンス)も高い傾向にあることが分かっています。これは特定の信念や価値観に関わらず、普遍的な効果と言えるでしょう。

特別な知識はいらない日常に根づく行動

グラウンディングの素晴らしい点は、特別な知識や道具、環境を必要としないことです。

前述した5つの実践は、どれも日常生活の中で自然に取り入れられるものばかりです。

例えば、

- 通勤電車の中で足の裏の感覚に意識を向ける

- ランチタイムに食事を味わいながら食べる

- 会議の合間に深呼吸をする

- 週末に近くの公園で過ごす時間を作る

- 寝る前に今日一日を振り返り、自分の感情を確認する

これらはすべて、特別な「瞑想時間」を設けなくても、日常の行動の質を変えることで実践できるものです。重要なのは「どれだけ時間をかけるか」ではなく、「どれだけ意識的に行うか」なのです。

心理学者のエレン・ランガーは「マインドフルネス」を「今この瞬間に意識的に注意を向けること」と定義していますが、これはまさにグラウンディングの本質とも言えます。

特別な知識や信念ではなく「意識的な注意」こそが鍵です。

自分の「感覚」を信じる力が毎日を変えていく

現代社会では、外部からの情報や他者の意見に頼りがちです。

「どうすべきか」を決める際も、インターネットで検索したり、SNSで意見を求めたりすることが多いのではないでしょうか。その結果、自分自身の内側から湧き上がる「感覚」や「直感」を信じる力が弱まっているように思えます。

グラウンディングの実践を続けると、徐々に「自分の感覚」に対する信頼が高まってきます。

体の声に耳を傾け、自分の感情を正確に認識できるようになると、「これは自分にとって良いことか?」「この選択は自分の価値観に合っているか?」といった問いに、より確かな答えを見つけられるようになるのです。

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは、人間の意思決定には「速い思考(直感的・感情的)」と「遅い思考(論理的・分析的)」の2つのシステムがあると提唱しています。

現代社会では「遅い思考」が重視される傾向がありますが、実は多くの場面で「速い思考」の方が適切な判断をもたらすことがあるのです。

グラウンディングの実践は、この「速い思考」の質を高めることにつながります。

自分の直感や体感覚をクリアに感じられるようになると、複雑な状況でもより良い判断ができるようになるでしょう。

自分の真ん中に戻ることが人生を安定させる

ここまで「グラウンディング」という概念について、その意味や効果、具体的な実践方法などを見てきました。最後に、これらをまとめ、日常生活への取り入れ方について考えてみましょう。

グラウンディングは「心の足場」をつくること

グラウンディングとは、シンプルに言えば「自分の真ん中に戻ること」。心と体が調和した状態で、「今ここ」にしっかりと存在している感覚を取り戻す実践です。

それは建物の基礎工事のようなもの。表面からは見えませんが、その上に建つ全てのものを支える、最も重要な部分です。グラウンディングという「心の足場」をしっかりと作ることで、私たちの思考、感情、行動、人間関係など、人生のあらゆる側面がより安定し、豊かになっていくのです。

仏教の教えに「三昧(さんまい)」という言葉がありますが、これは「心が一つのことに集中している状態」を指します。

グラウンディングの実践は、まさにこの「三昧」の状態へと近づく道筋とも言えるでしょう。

深呼吸ひとつで世界の見え方は変わる

「たかが呼吸、されど呼吸」と言えるかもしれません。

私たちは一日に約2万回も呼吸をしていますが、その一つ一つに意識を向けることはめったにありません。しかし、意識的な深呼吸は、驚くほど強力なツールとなります。

神経科学の研究によると、ゆっくりとした深い呼吸は、脳の扁桃体(感情反応を司る部位)の活動を抑え、前頭前野(理性的思考を司る部位)の活動を高めることが分かっています。

つまり、意識的な呼吸によって、脳の機能そのものを最適化することができるのです。

「呼吸は心と体の架け橋」とはよく言われる言葉ですが、科学的にも裏付けられた事実なのです。

一日に数回、意識的に深い呼吸を行うことで、私たちは自分自身と世界の見え方を変えていくことができるでしょう。

自分を整える習慣が、あなたを静かに支えてくれる

最後に強調したいのは、グラウンディングは「習慣」として取り入れることが大切だということです。一度や二度実践しただけでは、劇的な変化は期待できません。

しかし、小さな実践を日常の中に組み込み、続けていくことで、徐々に確かな変化が現れてきます。

心理学者のウィリアム・ジェームズは「行動によって習慣が作られ、習慣によって人格が形成される」と述べています。グラウンディングの小さな実践を積み重ねることで、私たちは「地に足のついた」人間へと少しずつ変わっていきます。

その変化は派手ではないかもしれません。

しかし、嵐の中でもしっかりと立ち続ける木のように、人生のあらゆる局面で私たちを支える強さとなるでしょう。

また、自分自身が「地に足をつけている」と、周囲の人々にも良い影響を与えることができます。

安定した存在は、周囲に安心感を与え、より健全な人間関係を育むことにもつながるのです。

現代社会は変化が激しく、予測不可能な出来事も多いものです。

そんな時代だからこそ、「グラウンディング」という、シンプルながらも奥深い実践が、私たちの心の安定と人生の質の向上に貢献してくれるのではないでしょうか。

今日から、あなたも小さな一歩を踏み出してみませんか?深呼吸一つ、足の裏の感覚に注意を向けること一つから、新しい習慣は始まります。

その積み重ねが、より充実した人生への道筋となっていきます。